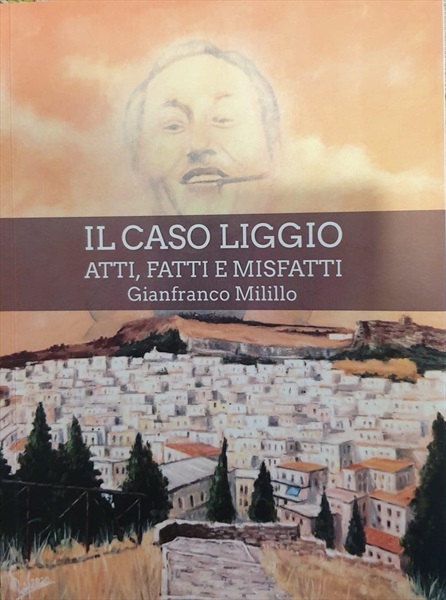

Presentazione del libro di Gianfranco Milillo "Il caso Liggio. Atti, fatti e misfatti" Intervento di Giuseppe D’Amico

Quando si parla di libri un discorso a braccio suscita di solito una bella impressione; stavolta non è preferibile perché gli argomenti sono particolarmente complessi per cui richiedono l’ausilio di appunti che consentono di rispettare il tempo assegnato e aiutano ad esprimere meglio le cose da dire.

Il libro che presentiamo oggi, “Il caso Liggio. Atti fatti e misfatti”, è stato scritto da Gianfranco Milillo, Generale di Brigata dei Carabinieri in congedo, e tratta di vicende storiche legate all’attività della mafia siciliana di cui il padre, Ignazio Milillo, Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri, è stato protagonista positivo indiscusso fin dall’immediato dopoguerra. Esce a distanza di due anni dopo la pubblicazione del libro “Da Salvatore Giuliano a Luciano Liggio, attraverso la testimonianza e l’opera del Gen. Ignazio Milillo”. Tutto inizia il 14 maggio 1964 con la notizia dell’arresto del latitante Luciano Leggio, considerato “la primula rossa di Corleone”. All’arresto si arriva dopo lunghe indagini condotte dall’ufficiale dei Carabinieri Ignazio Milillo. Nel libro vengono illustrate con dovizia di particolari anche le polemiche che ci furono tra Carabinieri e Polizia di Stato.

Sulla vicenda Liggio pesano importanti interrogativi: chi lo proteggeva? Quale mano confonde le piste, intriga, nasconde, fa dileguare il boss mafioso e copre i suoi potenti amici? Senza dimenticare i rapporti tra mafia, politica e poteri dello Stato che, purtroppo, ritroveremo negli anni ’90.

Questo volume è la logica continuazione del precedente e va letto con la stessa attenzione, ricco com’è di notizie e documenti, molti dei quali inediti e intrecciati tra loro. Soprattutto, aiuta a capire certe dinamiche del passato che non sono molto differenti da quelle che hanno caratterizzato gli ultimi decenni. Prima, però, è opportuno fare un passo indietro per illustrare, sia pur brevemente, il modo in cui la quotidiani, periodici, romanzi e saggi si sono occupati della mafia.

Nell’Ottocento la tendenza era di rappresentare la criminalità organizzata come espressione delle “classi pericolose”, per cui i criminali erano in qualche modo “estranei” alla maggioranza della popolazione, un gruppo a parte; quindi si passa per quelle rappresentazioni che mettono in scena la mafia come “setta vendicatrice delle ingiustizie subite dal popolo”, anche grazie alla diffusione in Sicilia di leggende come quella, risalente al XII secolo, dei Beati Paoli che praticavano una giustizia parallela a quella ufficiale. Ricordo a me stesso che i Beati Paoli hanno avuto un ruolo importante in entrambe le fiction tratte da “La baronessa di Carini”, una storia di dolore scritta nel 1870 da Salvatore Salomone-Marino. Parliamo di mafia perché le altre organizzazioni criminali hanno avuto meno spazio, almeno fino al ’92, l’anno delle stragi. Il cambiamento nelle rappresentazioni diventa visibile a partire dai primi anni Ottanta, con l’uccisione di Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa. Entrano allora nella letteratura nuovi aspetti tematici: la prospettiva politica e giudiziaria; il genere biografico dedicato alle vittime anti-mafia; il piano finanziario-industriale delle organizzazioni criminali.

Tra il 1948 e il 2018 vengono realizzati in Italia 337 film sulle criminalità organizzate.

Poi sono arrivate le fiction (in 30 anni, tra il 1988 e il 2018 Rai e Mediaset hanno prodotto oltre 100 fiction). La più famosa, “La Piovra”, è stata venduta in tutto il mondo. Senza dimenticare artistica tipica della Sicilianità: il Teatrino dei Pupi.

Comunque, cinema e tv sono stati così influenti, che perfino i boss si sono specchiati nei protagonisti, ispirandosi ad essi, prendendoli «come modelli di comportamento da imitare nello stile, negli atteggiamenti e perfino nell’abbigliamento e negli arredi delle abitazioni».

Spesso le fiction sono state accusate di offrire un’immagine negativa di interi territori (che sia la Sicilia o che sia un quartiere di Napoli non importa); a volte perfino di proporre alle nuove generazioni “eroi negativi” da imitare. Pensiamo per un momento alla frase del boss napoletano Don Pietro in Gomorra: “C’ rpigliamm tutt’ chell’ ca è o’ nuost“.

Questi due filoni non solo hanno notevolmente influenzato l’immaginario collettivo, ma hanno avuto un peso rilevante nell’economia dell’industria cinematografica e di quella televisiva.

Ci sono poi i cugini poveri, rappresentati dai cantastorie, in particolare Otello Profazio, Gino Maringola, Rosa Balistreri, Cicciu Busacca ai quali vanno aggiunti i neo melodici napoletani di oggi che cantano le gesta dei nuovi boss non solo ai matrimoni ma anche nelle feste di piazza.

Consentitemi una breve disgressione personale: da ragazzo i dischi dei cantastorie mi hanno ossessionato perché a Polla abitavo nella strada in cui si svolgeva il mercato settimanale e proprio di fronte casa si piazzava l’ambulante che per vendere li faceva ascoltare a tutto volume.

Ignazio Buttitta, poeta dialettale siciliano ne "La vera storia di Salvatore Giuliano, il “re di Montelepre”, scriveva versi che, cantati da Ciucciu Busacca, non tardarono ad entrare nell’immaginario collettivo:

"Iu nun sugnu prufeta né nduvinu,

dicu ca lu briganti Giulianu

fici lu iocu chi fa lu pallinu,

ca di na manu passa a n'autra manu"

E per descrivere il clima e le ragioni che fecero di Giuliano un bandito, aggiungeva:

"Era un picciottu cu li sensi sani,

n'arma pulita, un ciriveddu nettu:

unu di ddi picciotti paisani

cu lu cori na cascia di carrettu;

Nel commentare questa storia, composta nel 1963, Leonardo Sciascia affermava che, assecondando le attese della piazza, i cantastorie rappresentavano nel bandito di Montelepre l'antica rivolta del debole contro lo Stato, del diseredato contro il ricco. Fatta questa premessa entriamo in argomento.

In occasione della giornata della memoria, il 27 gennaio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ammonito gli Italiani: “Abbiamo un dovere morale verso la storia e verso l’umanità intera: il dovere di ricordare”. È un principio certamente condivisibile che è stato fatto proprio da Gianfranco Milillo, il quale ha deciso di ricordare la figura e, soprattutto, tutelare la memoria del genitore Ignazio Milillo, il quale durante gli anni di servizio era stato protagonista di importanti iniziative contro il Separatismo siciliano e la Mafia, da Salvatore Giuliano e Luciano Liggio, senza dimenticare il ruolo svolto in Campania contro il Clan Maisto.

Per la stesura dei testi, si è avvalso dei diari del genitore dai quali è partito per portare avanti attente e minuziose ricerche attraverso atti parlamentari, documenti di archivio, libri, giornali e testimonianze dei protagonisti di quel difficile periodo.

L’Autore riscostruisce con la necessaria acribia l’attività del genitore nella Sicilia dell’immediato dopoguerra, in un periodo in cui la regione era afflitta da problemi atavici aggravati dalla seconda guerra mondiale che aveva lasciato il segno sia in campo politico che in quello economico.

Si spiega così il tentativo separatista ideato da Andrea Finocchiaro Aprile che non disdegnò la lotta armata, affidata all’EVI (Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia), di cui fu protagonista assoluto il “colonnello” Salvatore “Turiddu” Giuliano, noto come “il re di Montelepre”.

Insieme alla sua banda Giuliano si rese protagonista di vere e proprie azioni di guerriglia. La più clamorosa fu la strage di Portella della Ginestra (1° maggio del 1950), frutto di un intreccio tra poteri mafiosi, indipendentismo siciliano e forze reazionarie: quando gli uomini della banda spararono sulla folla inerme che stava celebrando la festa del lavoro ci furono 11 morti e numerosi feriti.

Ma ci sono almeno due episodi precedenti da ricordare perché li ritroviamo nel libro: l’attacco alla Caserma di Bellolampo (19 agosto del 1949) ed il successivo agguato ad un gruppo di Carabinieri guidati da Ignazio Milillo al Passo di Rigano che provocò la morte di sette militari ed il ferimento di altri dieci, tra i quali lo stesso Ignazio Milillo, mentre si stavano recando in aiuto ai colleghi della caserma di Bellolampo. Solo per un caso fortuito il numero delle vittime non fu più alto.

Salvatore Giuliano sarà rinvenuto cadavere il 5 luglio del 1950 a Castelvetrano e sulle modalità della sua morte c’è sempre stato un alone di mistero al punto che l’inviato dell’Europeo, Tommaso Besozzi, così titolò la sua inchiesta pubblicata sul settimanale: “Di sicuro c’è solo che è morto”. Perché?

Perché il corpo fu trovato a pancia in giù ma senza alcuna macchia di sangue sul terreno. Era stato ucciso sul posto oppure, verosimilmente, ucciso altrove con successivo spostamento del cadavere?

Dell’uccisione del bandito si accusa il cugino Gaspare Pisciotta il quale, condannato all’ergastolo, ristretto all’Ucciardone, inizia mandare messaggi cifrati che chiamano in causa anche politici e uomini delle Istituzioni ma che, in sostanza, decretano la sua condanna a morte.

Fatto è che il 9 febbraio del 1954 a Pisciotta viene servito in cella un caffè corretto alla stricnina che ne provoca la morte immediata fra atroci dolori. Secondo la tradizione mafiosa i migliori testimoni sono quelli che non parlano, cioè i morti.

Ignazio Milillo non crede alla versione resa dal cugino del bandito e nel suoi diari scrive che l’esecutore del delitto era stato Luciano Liggio “(…) per conto della Mafia che aveva deciso di collaborare con le forze dell’ordine contro il bandito di Montelepre allorché si era accorta che lo stesso nuoceva con la sua attività ai tradizionali interessi della loro organizzazione”.

In merito alle motivazioni dell’uccisione di Giuliano lo stesso Milillo aggiunge: “…qualcuno preferì ricorrere alla soppressione di Giuliano per timore che egli, da vivo, potesse rivelare i segreti retroscena del suo coinvolgimento in politica compromettendo la posizione di alcuni potenti”.

Da Salvatore Giuliano a Luciano Liggio del cui arresto. Ignazio Milillo fu protagonista. Definito “la primula rossa” per la sua abilità di sfuggire alle ricerche delle forze dell’ordine, Liggio fu scovato a Corleone il 16 maggio del 1964 dopo 16 anni di latitanza. In quel periodo i morti furono circa duemila e circa mille le persone arrestate. Non mancarono polemiche su chi avesse proceduto all’arresto ma fu lo stesso Liggio a dichiarare agli inquirenti che ad arrestarlo era stato Ignazio Milillo. Successivamente, Liggio confermò la notizia nel corso di una intervista realizzata nel 1989 da Enzo Biagi nel carcere sardo di Badu ‘e Carros dove il mafioso morirà nel 1993. Rispondendo alla domanda di Biagi Liggio affermò: “Milillo mi arrestò”. L’intervista la potrete trovare su Internet.

L’arresto avviene nell’abitazione di una donna, Leoluchina Sorisi, il cui fidanzato, un sindacalista socialista, era stato ucciso proprio da Liggio. Al momento dell’irruzione dei Carabinieri il bandito è a letto perché ammalato; non oppone resistenza e indica al tenente Milillo il cassetto in cui custodiva la sua pistola Smith e Wesson 38. Viene preso in consegna dai carabinieri ma mentre lo portano fuori si avvicina il commissario di Polizia Angelo Mangano, avvisato da Milillo che lo aveva anche invitato a partecipare all’operazione, approfitta della concitazione, prende Liggio sotto braccio e si fa immortalare da un misterioso fotografo. La foto viene passata ai giornali e qui la storia prende una brutta piega: Mangano, spalleggiato dal prefetto Angelo Vicari, futuro capo della Polizia, si assume il merito dell’arresto e ci costruisce la carriera tanto che culminerà nella promozione a questore.

Non solo, ma in applicazione del principio “provomeatur ut amoveatur” (sia promosso perché sia rimosso), nel 1965 Milillo viene improvvisamente trasferito a Roma per disposizione del ministero dove, per il tramite di Vicari, Mangano gode di sicura protezione. Milillo non ci sta perché quell’arresto era costato lacrime e sangue ai Carabinieri, ma su questo torneremo fra un minuto.

Prima bisogna ricordare altri importanti avvenimenti. Al termine del processo celebrato a Bari nel 1969 Luciano Liggio ed il suo luogotenente Totò Riina vengono clamorosamente assolti dall’accusa di associazione mafiosa per cui, godendo di opportune protezioni, Liggio si dà alla latitanza prima a Roma e poi a Milano dove intensifica il rapporto con il mondo industriale e consolida la sua posizione.

Qui va fatta una considerazione: in base ad un recente studio realizzato dalla Bocconi i mafiosi investono nei settori legali per nascondere ricchezze ma non lasciano mai il mondo illegale.

Ma questo, mi permetto di osservare, Liggio lo faceva 50 anni fa perché, lasciando il mondo illegale, qualcuno ne avrebbe subito preso il posto di comando. E questo non poteva permetterselo.

A Milano, però, nel maggio del 1974, così come avvenuto a Corleone nel 1964, Liggio viene scovato in casa di una donna dal tenente colonnello Vissicchio della Guardia di Finanza. Dopo l’arresto, il generale Raffaele Giudice, che nel 1981 risulterà iscritto alla P2, nel corso di un incontro con Vissicchio gli disse: “Pensa a fare il finanziere e non il carabiniere”. Il risultato? Così come avvenuto per Milillo, Vissicchio riceverà in premio un bel trasferimento ad altra sede.

Per quanto riguarda Mangano l’Autore del libro propone una immagine particolarmente negativa che coinvolge lo stesso Vicari: dal ruolo svolto durante la militanza nel Fascismo alle indagini che non approdano a fatti concreti, condotte il più delle volte per favorire i mafiosi e le loro attività imprenditoriali quali speculazioni edilizie, acqua, commercio, banche ed altri settori di interesse pubblico in combutta con alcuni politici del territorio. Riemergono anche alcune condanne che aveva cercato di occultare. Accuse documentate, tratte da atti ufficiali inseriti nelle relazioni delle varie Commissioni parlamentari antimafia.

Le accuse più dure portano la firma di uomini del calibro di Pio Latorre, ucciso il 30 aprile del 1982 per ordine di Totò Riina e Bernardo Provenzano, e del giudice Cesare Terranova, che dopo un breve periodo trascorso in Parlamento, avendo colto i legami tra mafia e politica, decide di tornare a fare il magistrato ma verrà ucciso in un agguato di mafia il 25 settembre del 1979. Indubbiamente la carriera di Liggio si porta dietro una lunga scia di sangue ad opera dei luogotenenti di Liggio, Totò Riina, Bernardo Provenzano e Leoluca Bagarella.

Ma torniamo alla vicenda e alle polemiche scaturite a seguito dell’arresto che approderanno in tribunale: Mangano continua a rivendicarne il merito per cui nel 1973 Milillo lo querela anche per dare i giusti meriti all’Arma dei Carabinieri. Il processo si svolge l’anno successivo a Milano ma non giunge a conclusione perché Milillo accetta di rimettere la querela dopo che Mangano riconosce la fondatezza delle affermazioni di Milillo in merito all’arresto di Liggio e se la cava con il pagamento delle sole spese processuali. I due torneranno in Tribunale venti anni dopo a seguito della morte di Liggio, avvenuta il 15 novembre del 1993 nel carcere di massima sicurezza di Badu e Carros, dove nel frattempo scriveva poesie e dipingeva quadri. Ignazio Milillo rilascia un’intervista al programma TV “Rosso e Nero” a seguito della quale Mangano querela Milillo, i conduttori del programma Michele Santoro e Sandro Ruotolo e due giornalisti dell’Unità. Il procedimento non avrà conseguenze perché nel 2001 viene chiuso per prescrizione.

Intanto a Mangano non mancano altre accuse come si legge nel capitolo “La ballata delle bobine”: il mafioso Frank Coppola, detto “Tre dita”, accusa Mangano di avergli chiesto 50 milioni per distruggere alcune bobine, frutto di intercettazioni che lo accusavano.

Diverso, invece, il destino di Ignazio Milillo. Per il suo impegno contro la criminalità ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia in vita che dopo la morte. Il comune di Corleone gli conferì la cittadinanza onoraria. In occasione dei funerali celebrati della cattedrale di Palermo il cardinale Salvatore Pappalardo lo ricordò come “un uomo consapevole della sua dignità e vocazione umana, un onesto cittadino, un cristiano convinto e praticante, un padre di famiglia saggio e premuroso, un servitore della Patria, nell’impegno della vita militare quale membro della benemerita Arma dei Carabinieri”. E in occasione di una successiva solenne cerimonia commemorativa il Gen. Luigi Federici affermò: “Il Generale Ignazio Milillo per noi è un’icona”. La città di Palermo gli intitolò i giardinetti situati dinanzi alla Caserma in cui aveva sede il comando dei Carabinieri; il suo comune di origine, Sambuca (in provincia di Agrigento), l’Aula Consiliare.

Dopo avere ricordato che nel libro c’è un’ampia appendice documentaria e fotografica degli avvenimenti narrati, mi accingo alla conclusione.

Quello che presentiamo oggi non è soltanto un libro; è soprattutto un atto d’amore di un figlio che, che dopo avere seguito l’esempio del genitore militando anch’egli con onore nell’Arma dei Carabinieri, da anni si batte per mantenere in vita la verità storica su un avvenimento che ha influito non solo nella lotta alla mafia ma che ha avuto conseguenze anche all’interno della famiglia Milillo che ha vissuto anni di angoscia per le sofferenze psicologiche e fisiche del genitore, colpito da ben tre infarti che ogni volta ne hanno messo la vita in pericolo.

E qui vi invito a leggere la lettera inviata da Gianfranco Milillo in risposta ad una lettera della vedova del questore Angelo Mangano.

Per quanto mi riguarda, so bene che la mia esposizione, anche per il tempo a disposizione, non è stata né poteva essere esaustiva anche perché il libro è ricco di intrecci difficili da sintetizzare.

So bene che qualsiasi giudizio è soggettivo ma solo leggendo il libro sarà possibile coglierne gli aspetti principali ed apprezzare ancora di più l’enorme lavoro che ha fatto Gianfranco Milillo.

Io mi sono soffermato sugli avvenimenti ritenuti più significativi; se lacune ci sono state provvederà a colmarle l’Autore nel corso del suo intervento.

Agropoli (Castello Aragonese), il 7 settembre del 2021

Generale di Brigata dei Carabinieri (c.a.)

Generale di Brigata dei Carabinieri (c.a.)